树有根水有源,风水本义溯古先

来源:未知作者:admin2022-06-04 07:22

一种思想观念的产生,一种文化学说的形成,不可能脱离当时的社会背景和具体的自然环境。同样,中国风水学不可能凭空产生于虚无惟心,而是在几千年历史进程中,在具体的自然环境中,根据先前发生过的多种重大事例所积累的经验而形成,并由此引申、上升为既有一定理论又可实际操作的一门学说。

在后期的发展中,为顺应时代变化,在不同的自然环境中,风水学又分化为许多不同宗派。尤其在道教开创者从易学、从民间吸纳了从原始社会至东汉末年历朝历代流传于世的有关龙图、太极、八卦等等各种传说之后,龙、太极、八卦便成为道教的教符教仪,也奠定了风水学以龙为本原的根基。在这些本根基础之上,(东晋)郭璞(276~324)取《易》八卦中与择址选形紧密相关的“风”、“水”二字,在其《葬书》中正式推出了“风水”一词。

由于龙图更直觉,八卦较玄奥,且太极、八卦本就是在龙图基础之上推演而得,所以汉、晋、唐之前,风水界在择址选形时多崇信以龙真、龙脉、龙穴为本根的“形势宗”。宋后,特别是元、明后,在确定宅、墓等内外朝向时,风水界又衍生出以八卦为本根的“理气宗”。但是,一则天下不可能处处都是真龙、真脉、真穴,二则形势法、理气法皆须由专职风水师司仪,民间很难推行,于是在道界巫史说、“择址”说的影响下又衍生出操作比较简单易行的所谓“择日法”、“符镇法”。时至今日,寻常人家的婚生嫁娶、开业庆典、消灾免祸等等皆袭用择日、符镇之法。

不过,上述风水学发展史明白告诉人们,最初之风水说系建立在以神龙为本根的基础之上,所以说,龙才是中国风水学唯一之本原。为此,从历史研究必须重原、重初、重物原则出发,探讨中国风水学之本原、本义必须从探究先时何以以龙真、龙脉、龙穴作为风水之本根,在真龙、真脉、真穴之上到底发生了哪些与人生命运休戚相关又足以引发后人深度关切的重大事件?

由此,本文亦仅局限于就风水学中最为重要的龙真、龙脉、龙穴等形势法初创时期所发生之事件作一探讨,并不涉及风水学的后期发展及其后世的各种衍说。

一、神龙化身天中地中

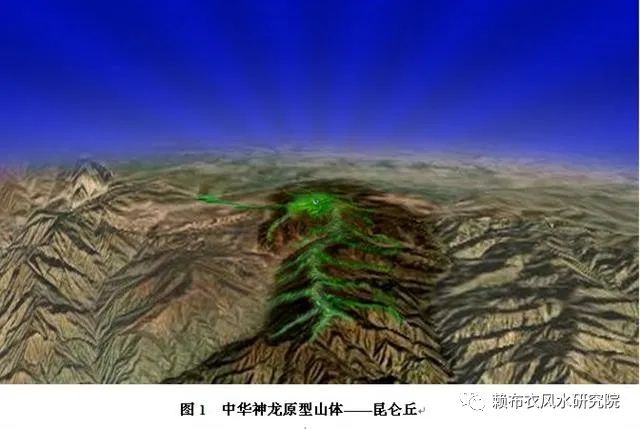

既然说风水学以龙为其本根,表明传说中的龙必有其实体原型;既然风水形势宗核心观念是龙真、龙脉、龙穴,表明传说中龙的原型定如道界所谓“龙脉即山脉”——真龙定是一座龙形山体。

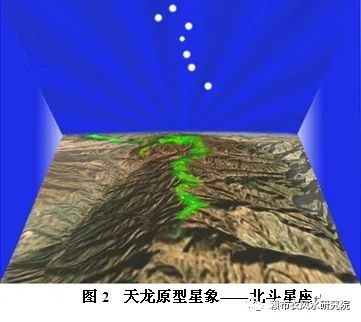

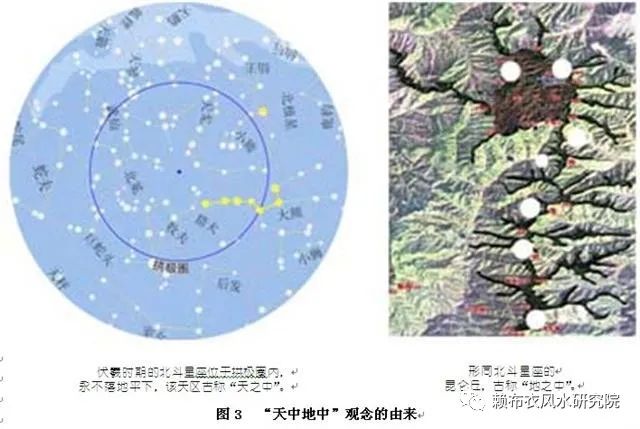

那么哪座山的形状如龙形呢?或者说中华神龙是依据哪座山的形状创生的呢?这在宋泽霞等《中华神龙昆仑出世》、《北斗星象——天龙与太极八卦的原型》两文中业已证认:王屋山区昆仑丘今称析城山的平面形状就是传说中华神龙的原型山体,民间又俗称其为地龙(图1);形态酷似昆仑神龙,日夜围绕北天极周而复始旋转,永不落入地平线以下的北斗星座就是传说龙能上天入地的原型,民间又俗称其为天龙(图2);形态酷似龙形的闪电和卷风就是龙字发声“lóng”(隆)和传说龙能呼风唤雨的原型。故民间传“龙是一座山,山是一条龙;天龙居天中,天中居天龙。”又因北斗星绕北天极旋转且永不落入地平下,故(汉)桓谭《新论》曰:“斗极常在,知为天之中”;同时认为与北斗星座相对应的昆仑丘为地之中。“天中地中”、“天龙地龙”观念由此而来(图3)。

化身天中地中的神龙是中国风水学最为重要的基础,也是风水形势宗的重要典据之一。

原始时期的人们因缺乏对大自然的客观认知,故多十分敬畏天地神圣,认为上天中央是长生不死、主宰一切的天帝居所,昆仑是通天达地、交通天神、求取长生不死的天柱、天梯、仙宫。于是从原始社会起,人们便视昆仑为长生不死、神仙居住的天墉城。天墉城,天上的城阙。

记载昆仑是天柱,是长生不死天墉城的古籍很多。《海内西经》谓:“昆仑之虚……百神之所在”,《开山图》谓“天下仙圣治在柱州昆仑山(丘)上”,《水经注·河水》曰“昆仑三级……上曰天庭,是为太帝之居”,《昆仑说》:“昆仑……去嵩高五万里,地之中也。”《拾异记》曰“昆仑……群仙常驾龙乘鹤游戏其间”,《十洲记》载“昆仑真宫,仙灵之所宗……天人济济”,《博物志·地理略》载“昆仑……圣人仙人之所集也”,《淮南子·地形训》记“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓玄圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居”,《论衡·道虚》记“升天之人,宜从昆仑上……如审升天,宜举家先从昆仑,乃得其阶”,《海内西经》记“开明北……有不死树”,《十洲记》谓“昆仑……上层是群龙所聚……其处有积金为天墉城,面方千里,城上安金台五所,玉楼十二……西王母之所治,真宫仙处之所宗,上通璇玑,元气流布,五常玉衡……。”这些观念的形成是中国风水学以昆仑真龙为核心的形势宗极为重要的理论的与物性的基础。可以说,没有天龙地龙,没有天中地中,就不会有如此笃信的神仙意识和如此追求的长生不死欲望。昆仑聚藏有生生不息的旺生仙气。所以道家书籍言昆仑仙宫内的古帝伏羲寿高197岁,黄帝寿高117岁。登临天地之中昆仑便能得道成仙、长生不死是风水形势宗的重要典据之二。

二、 三千年王都肇开中华百余代古帝归藏土中

三千年王都,百余代古帝,指从八千年前燧人氏、伏羲氏到五千年前的炎帝、黄帝等三千年间百余代远古帝王;肇开中华,指中华大名肇启于八千年前的昆仑丘;归藏,《汉语大词典》称古时又释为“归葬”。相传炎帝作三《易》之一的《连山》,黄帝作三《易》之一的《归藏》,其中隐寓伏羲之后“百有余代未详年代”(《开山图》、《御览》)的古帝王皆归葬于由峤山相连的圣王坪、轩辕台的土中;土中,天下之中,四方之中,即天中地中昆仑丘。百余代古帝归藏土中,即谓自燧人、伏羲起直至炎、黄二帝三千年间百余代古帝王皆归葬于天下之中昆仑丘。“连山”另有一解:轩辕台分东西两台,东台古称双合栈,西台古称玉皇顶,东西两台基连于同一山,古称始祖山,疑黄帝、炎帝结盟并分别归藏于东西轩辕台,结盟碑归藏于连接东西两台中间的“连山”处。

这么说有依据吗?有!在《中华民族从天中地中昆仑走来》、《昆仑圣王坪——太皞部落王都及伏羲归藏地》、《昆仑轩辕台——黄帝归藏地》三文中已有详细论证。现摘其要概述于下:

1)据《三国志》、《开山图》、《列子》、《庄子》、《史记》、《大戴礼记》、《宋书》、《御览》、《路史》等古籍记,从燧人氏、伏羲氏、女娲氏……直到炎帝、黄帝……帝禹等四千年间,历代古帝王皆系“感龙而生,其部落多以龙为图腾。表明这些古帝王、古部落多以神龙化身的天下之中昆仑丘为其活动中心。

2)按原始社会习俗,这些古帝王辞世后当归藏于部落中心——天下之中昆仑丘。

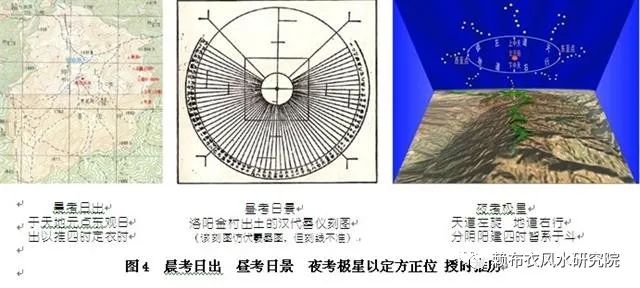

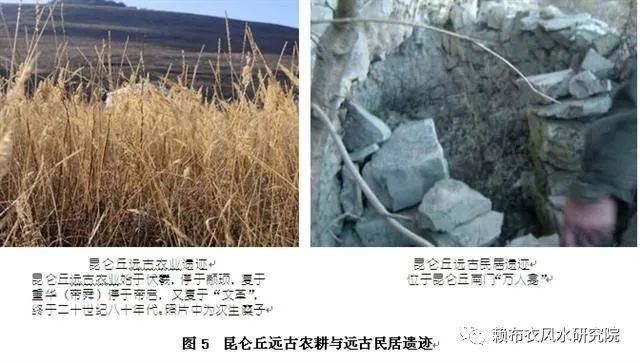

3)这些古帝王中,当数伏羲对天下的贡献最伟大。尤其体现在他以天龙地龙推演太极八卦——定方正位、授时建历以及伏羲在天地之中昆仑丘“晨考日出”、“昼考日景”,“夜考极星”(图4)。从其时起,天下人有了东西南北中“五方”和天地(上下)前后左右“六位”等概念,懂得了子午晨昏“时辰”和寒来暑往“历法”等知识。由此把“原始定居农业”推上“科学定居农业”(图5)新阶段,这是人类史上具有划时代意义的一次科学大革命。后世人们赞颂伏羲能预测时辰,预知时令。传说“伏羲是占星预测、未卜先知的祖师”便由此而来。

伏羲所在的太皞部落因此科学大革命而得以大发展,民众过上了“不再颠沛流离,再不生不由己”的定居生活,于是部落民众便奉伏羲为圣王,称伏羲所“都”之昆仑北部为“圣王坪”,后世重华——舜帝亦曾耕渔于此,更后世汤帝亦于此焚身祈雨,故“圣王坪”其名被多次解读为起自或伏羲或舜帝或汤帝三位圣王。

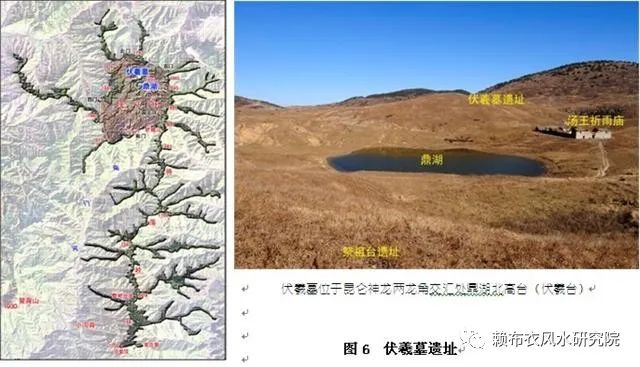

但按逻辑,后二帝于此耕渔、祈雨,当原起于始祖伏羲,原起于昆仑位天地之中,原起于昆仑乃神龙化身。伏羲辞世后,部落民众便按当时“人居昆仑东南,逝葬昆仑西北”的习俗,把圣王伏羲归葬于圣王坪北部南临华池、龙池、龙湖、瑶池、鼎湖,今称娘娘池,鲜花拥抱的一座高台之巅。至今,祭天祭祖仍献以鲜花,当源于此。

因该高台位处昆仑神龙两龙角交会处的水边高地,故后世道界风水家便称“龙角地是最吉之葬地”,当于“郊野水边高地行祭祀祷告”,又称圣王伏羲(有谓黄帝)辞世为“龙去鼎湖”。鼎湖,帝王御龙升天处,即龙池、花池、瑶池。

于是,昆仑神龙鼎湖北侧龙角高台之伏羲墓便成为风水形势宗的重要典据之三。至今伏羲墓仍在鼎湖北侧 “伏羲台”原址(图6)。

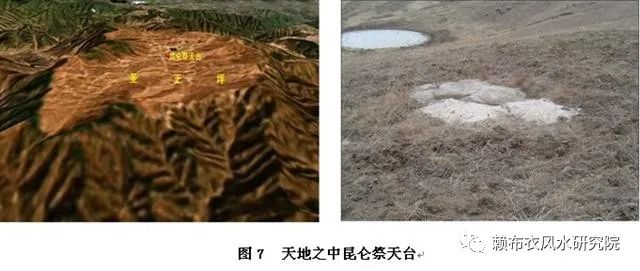

4)祭天,是原始时代极其重大的公众活动。祭天仪式必须由部落最高领袖率众在天地中央举行。天地中央位于昆仑圣王坪中心高台,是一处至高无上的神圣道场。《淮南子》、《水经注》中所说“或上倍之,为太帝之居,是谓天庭”即指此。昆仑祭天道场是以神龙为本根的风水形势宗的重要典据之四。至今仍有祭天台及其宰牲池遗迹(图7)。

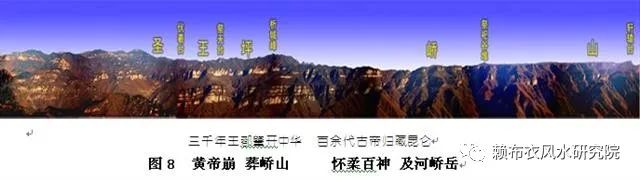

5)实际上,天地之中昆仑圣王坪不但是燧人氏部落、太皞伏羲氏部落祭天、祈年活动中心,同时也是其后几千年百余代古帝王及其部落民众的祭天、祈年中心。这些古帝王辞世后无一例外地皆归藏于昆仑丘之北圣王坪至昆仑丘之南轩辕台之间的峤山(图8)。

这便是《山海经》昆仑“百神之所在”和《淮南子·泰族训》:“怀柔百神,及河峤岳”的由来,是中国又称帝王为真龙天子的出处。

“百神之所在”的昆仑是以神龙为本根的风水形势宗的重要典据之五。

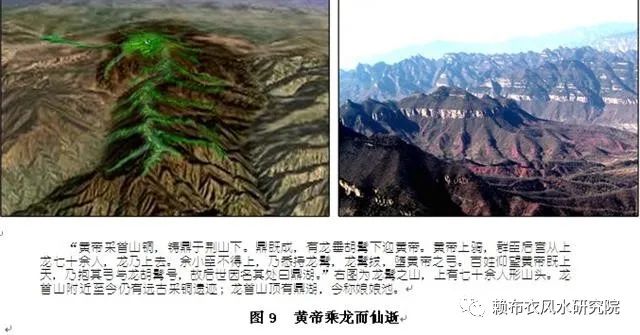

6)史书中记黄帝系“感龙而降世”、“乘龙而仙逝”,一生与昆仑神龙有着不解之缘。其中比较著名的故事如:说黄帝数战蚩尤不胜而登临王屋昆仑祭天(杜光庭《天坛王屋山圣迹记》);说黄帝在昆仑建有宫阙(《列子》);说黄帝登昆仑而南望(《庄子》);说黄帝是黄龙体(《史记·封禅书》);说黄帝与后宫、众大臣逝于神龙龙须(《史记·孝武本记》)(图9)

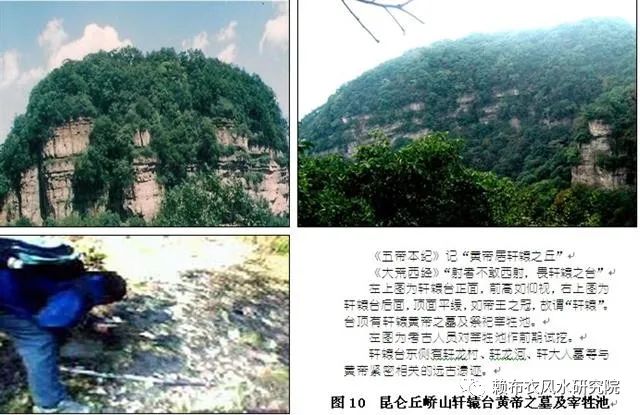

不能以为这此故事纯属虚构,实际上,这些故事都是真实历史的神化表述。黄帝辞世后,时人于昆仑

神龙龙尾南端——峤山(今称待落岭)轩辕台(今称双合栈)构建了黄帝真身墓地(图10)。

从昆仑北端圣王坪经中段峤山到南端轩辕台,归藏着原始社会末期最为重要时期的一百多代帝王。据推理并经初步考证,伏羲墓位处圣王坪北部,黄帝墓位处峤山南端轩辕台。如此之多的帝王在昆仑丘为中华民族开基创业三千多年,立下不世功勋,无论从哪个角度,无论从何等高度评价这些民族先帝都不为过。

从风水角度说,昆仑丘无疑是“出产”帝王的神圣之地,是天帝下都,是人帝大都,是亡帝神都,昆仑丘聚藏有充盈寰宇的帝王大气。

昆仑轩辕台黄帝墓是以神龙为核心的风水形势宗的重要典据之六。

7)当年伏羲在昆仑丘做了两件惊天动地的大事,第一件就是上面说过的“定方正位,授时建历”,极大地推动了原始科技支持下的定居农业大发展。这是人类史上具有划时代意义的首次科技大革命。

生产力发展又促进了人口快速增加和社会大变革,原先分散的氏族部落逐渐联合为统一的部落联盟。随着不同部落之间交往的日益频繁,必然出现族外婚姻、创生文字和管理社会化等新问题。伏羲一如既往,天才地将天地自然之道引入人类社会:“订嫁娶之制”;创生“中”“华”等文字(甲骨文中“ ”,在天地之中央、部落联盟之中心立徽帜;甲骨文华“ ”,在天地中央大花园中心用美丽下垂之花朵祭祀上天;中华,和和美美生活在天地中央大花园里的部落)(图11);把自然伦理引入社会伦理,作为人类社会管理之道。其中的核心是把“日月星辰各循其道,亿万斯年环中不休”这一自然观,引申为以“天人和谐,正统伦理”为主旨的社会管理、道德规范、行为准则等社会观。这就是中华民族独有的天地大道观。

伏羲天地大道观的创立是人类史上具有划时代意义的首次社会大革命。天地大道观为中华民族原始社会的和谐大同,为阶级社会的君临天下,为国家、社会、家庭关系的维系,为道、儒、法等诸子学说的创立和发展奠定了理论和物象的基础,后人将这统称为“道”,称伏羲为道之大宗师。

伏羲在昆仑创立的大道观及其部落联盟的繁荣昌盛、和谐大同是风水形势宗产生于此的重要典据之七。

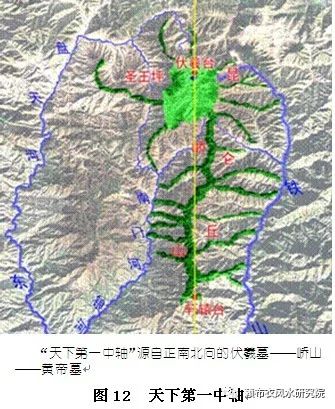

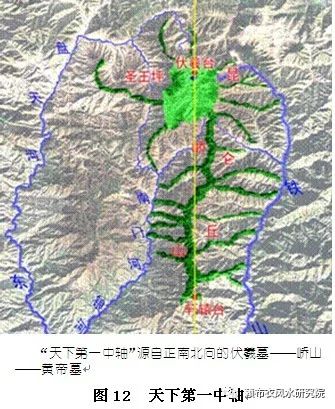

8)由两龙角交合之伏羲墓经龙池、南天门、峤山直至龙尾轩辕台黄帝墓的一条直线,奇迹般地正指南、北天极,堪称“天下第一中轴。”(图12)

天下中轴的存在,表明古籍所记“庖牺氏立周天历度”(《晋书·天官书》)和伏羲、女娲手持规矩的汉代石画像《伏羲女娲人祖图》并非虚构;亦表明中国先民在八千年前已具有“天中地中”,“天龙地龙”,具备晨观日出,昼参日景,夜考极星等初步天文地理知识,具备“表杆测景”、“规圆矩方”等简易测量工具;还表明早期风水遵奉“北倚来龙,南向为正,居中为尊”等信念,任何“悖弃真龙,偏离中轴,逆势朝北”等皆为大不吉。

“天下中轴”是中国风水形势宗的重要法则,也是风水形势宗的重要典据之八。

三、好风好水脉送穴中

脉,龙脉;送,送达;穴,龙穴,龙脉止聚、砂山缠护、川溆萦回处之谓。

现在要问,既然说昆仑神龙是风水形势宗所说的聚纳天地真气的真宫仙界,是风水宝地,缘何还要衍生出龙脉、龙穴呢?

1、龙脉龙穴风水宝地说的由来

与“祭天转场”一样,此事还得从发生在原始社会末期私有制出现以后的一次史称颛顼昆仑“绝地天通”的政治事件说起。事件起因请参见《中华神龙昆仑出世》、《道教本原本体本相 天下第一洞天王屋山》两文,在此仅就事件的后续发展作一探讨。

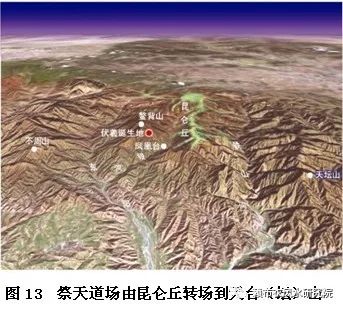

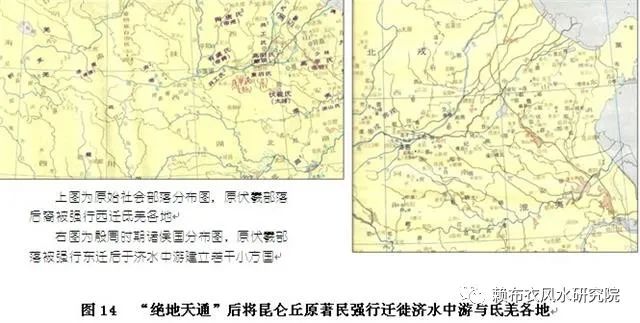

“绝地天通”以后,执掌最高神权(巫师)与最高政权(帝王)的颛顼,为竭力巩固其“中央帝王”的政治地位和“天子祭天地”的神权地位,便强令推行多项举措。其中与祭天、“风水”直接相关的有若干项,例如:其一,祭天道场由昆仑丘转场到天台(坛)山(图13);其二,“好风水”由昆仑神龙顺着中轴龙脉向南延伸至大河(黄河);其三,将原居昆仑丘一带的太皞部落民众强迁至济水中游和氐羌各地(图14)。

从那后,昆仑丘便成为自燧人、伏羲直至黄帝三千年百余代帝王安寝之神圣不可侵犯的圣地,以至于连后羿这样的射日大英雄也“畏”西面的昆仑“轩辕之台”而“不敢西向射”(《大荒西经》)。中国人“归藏土中”“逝者为大”、“神圣不可侵犯”乃至“昆仑西北”说等观念亦由此来。

以上若干举措,虽在史书中未见明确记载,但传说于后世的许多故事、史事、风俗皆与之相符,足以证明原始社会末期在昆仑丘确曾发生过这些大事变。例如:北京天坛祈年殿、圜丘、皇穹宇及其伏羲塑像、丹陛桥等是完整仿照昆仑形制的道家风水建筑群,这可反证原始时期帝王确系在昆仑丘祭天祈年,然而黄帝之后的历代帝王却改到昆仑对岸的天台山祭天;直到商周时,济水中游仍有称“颛臾”、“须句”等“实司太皞与有济之祀”的“凤姓”小方国,表明这些小方国民众原先确系昆仑丘的古太皞部落后遗;从昆仑神龙北部圣王坪到南部峤山轩辕台,三千年内已有百余代古帝王归藏其间,所以《淮南子·泰族训》谓“怀柔(祭祀)百神(归藏昆仑的百余代帝王的化神)及(直达)河(大河、黄河)峤岳(峤山)”,此表明昆仑神龙之上确已归葬有百余代帝王。于是人们当然认为有百余代帝王归葬其上的神龙昆仑肯定就是神仙天界之风水宝地。至今中国民间仍沿袭“墓底铺龙图,墓顶饰七星”的原始葬制即为明证。

但是,从黄帝、颛顼推行帝王世袭制以后,其后代子孙称帝、辞世后又该归葬于何地?黄帝时期许多重大事件又可能发生在哪里呢?按逻辑沿推,其后世帝王和一些重大事件必然归葬、发生于昆仑神龙向南延伸的山脉——龙脉之上。

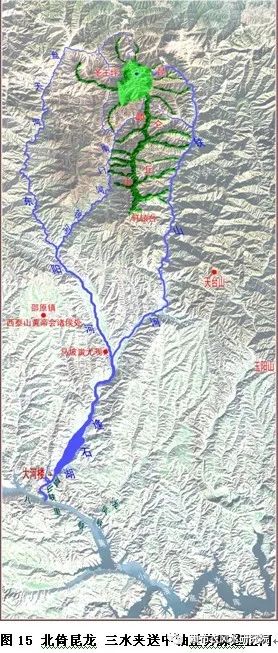

可是又如何确认其为龙脉呢?早期风水“定下”了一条非常苛严的规制:龙脉必须有源出龙涧、龙泉的龙涎、龙津等真龙之水一路南下相送;无真龙水或非真龙水或反向逆流皆非真龙脉。诚如“龙脉辨要”谓“后倚来龙,双水夹送,止聚龙穴,大河以界”为真龙脉。另按早期风水“有龙必有穴”,“龙真穴亦真”,“龙假穴亦假”之说:天下真龙只一,天下真龙穴亦只一;“真龙之穴位于真龙之脉聚结处”;“觅龙点穴,全赖水证,龙非水送无以明其来,穴非水界无以观其止”,“大河以界”等说表明,真龙之脉必位昆龙之水两侧附近,真龙之穴必位于昆龙之脉与大河相交之处。“马坡蚩尤观”和“邵原泰山岭黄帝会诸侯处、祭轩辕黄帝台”的发现证明此说的正确性。

那么龙穴又谓何义?据早期风水说,龙脉、龙穴皆为帝王辞世后之“最吉葬地”,但自帝尧、帝舜、帝禹三代帝王复行禅让制后,龙脉、龙穴最吉葬地之说便渐渐淡化,以至于其王都亦迁出昆仑之丘。于是与之相应,风水说既称昆龙、龙脉、龙穴为最吉葬地,又称其为“最高天位”。说昆龙为真龙、帝君之天位,龙穴为潜龙、储君之尊位;帝君、储君均系“位乎上之君道”、周边之围护砂山皆为“伏乎下之臣道”。把龙穴的地位抬升至与昆龙等同的至高无上界。

以上就是原创于原始社会末期以昆仑神龙、龙脉、龙穴为本根的风水宝地说之由来。

2、证认龙穴之“三证大法”

那么如何确认真龙之穴呢?早期风水提出“以龙证穴”、“以水证穴”、“以砂证穴”的所谓“三证(徵)大法。”

⑴ 以龙证穴

即“龙真穴真,龙假穴假”,“天下真龙只一,天下真穴只一”,“神龙首北,龙尾逶南”,“中轴正势,脉逶止河”,“龙脉聚结,气象万千。”若无昆仑真龙者则非真龙之穴。

据此,在昆仑神龙认证之后,其龙穴必位于大河之阳的龙脉聚结处“孤山崖”。

⑵ 以水证穴

“以水证穴”其要点有六:“昆龙真水”;“三水夹送”;“天门地户”;“金城环抱”;“穴前交合”;“大河以界”。

1) 三水夹送

所谓“三水夹送”,是指源于昆仑龙体东、中、西的三条河流汇流后把真龙之水全部正势向南送入龙穴之中,不得有少许流失。但在许多风水书籍中仅提龙体左右之“两水夹送”,却不知龙首下颔部的龙涎之水。故“两水夹送”是错觉,“三水夹送”才是真(图15)。若无“两水夹送”之水证者便不是真龙之穴。

昆仑丘周圆如削,从龙首顶门至龙尾尾闾,四周崖壁(当地呼“龙崖”)发育无数深涧与涌泉,称龙涧、龙泉。其出流之水称龙津、龙涎。龙津、龙涎奇迹般地全部分流入龙体东西两侧及神龙下颔南河道,东曰铁山河,西曰盘(古开)天河(又称东阳河),下颔南曰南门河——银河,银河又西南流入盘天河。铁山河、盘天河向南流至龙尾以南13公里的“大路村”便合并流入逢石河、逢石湖至孤山峡,最后“止于大河”。从龙首顶门至大河(黄河)全长39公里。

以上是说,昆龙真水唯有经“三水夹送”至于龙穴者方能称真龙之穴。真龙之穴是非常完美的大吉好兆之穴。

“昆龙真水”是风水形势宗原创于此的重证之一;“三水夹送”入龙穴是风水形势宗原创于此的重证之二。

2) 天门地户

“天门地户”,是指将昆龙之水入流龙穴处称为“天门”,出流龙穴处称“地户”。认为天门宜开,地户宜收。所谓天门宜开,是说龙穴入口处上游宜开阔,以接纳三水夹送来的昆龙真水;地户紧收,是说龙穴出口处河道宜紧束,以留住好运好兆。若无“天门地户”之水证者便不是真龙之穴(图16)。

孤山峡上口承接开敞的逢石湖,湖与峡交接处之两侧为俨若天门的悬崖绝壁,古谓“天门”。九曲十八湾的孤山峡两侧,壁立千仞,大气磅礴,左壁大书 “处中则和,居华而美,中华和美”正楷。孤山峡下口河道收束,两岸峰峙“金剪玉刀”,古谓“地户”,左右顶立神塔。

天门地户孤山峡,是风水形势宗原创于此的重证之三。

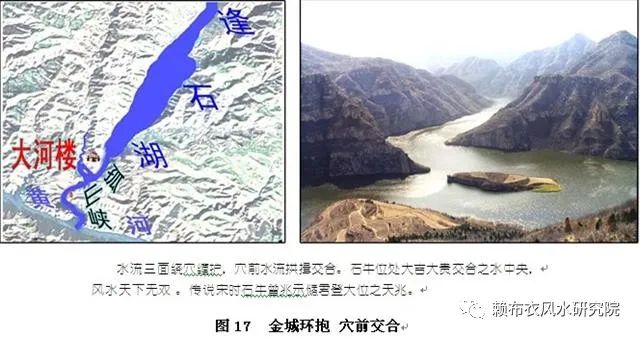

3)金城环抱,穴前交合

“金城环抱”,“穴前交合”,是说真龙之水“入穴而聚”,“随龙之水贵有分支,拱揖之水贵在前汇”,“龙脉止聚穴中”,“水流三面绕穴缠护”。风水学把“入穴而聚”之水流称为“交合”,把“坐下而出”之水流称为“元辰”,并谓“元辰之水不宜直流,交合之水宜需分明。”又谓“随龙之水流穴前交合为大吉大贵”。故若无“金城环抱”,又无“穴前交合”之水证者便不是真龙之穴。

真龙之水进入孤山峡后,与孤山崖右(西)侧石牛沟水流交合于孤山崖前,三面水流“绕穴缠护”孤山崖,组合成天造地设“金城环抱”态势,因此,孤山崖是名辅其实的真龙之穴。如今崖顶建有一楼,名曰“大河楼”,大河楼之风水便名冠古今中华。

更在穴前水流交合之中央,奇迹般地升起一座高约30米,周圆如削、顶平如毯的牛状石台,当地人自古称其为石牛,因其似独角而又称其为犀牛。“石牛”位处大吉大贵交合之水中央,风水天下无双。传说自古至今,在大吉大贵的石牛之上发生过许许多多兆示储君登大位等天兆,故当地人坚信此石牛是天地间神牛(图17)。

“大河楼金城环抱”、“石犀牛穴前拱揖”是传说于古今民间“水陆道场”的出处,后传至佛教。前者是风水形势宗原创于此的重证之四;后者是风水形势宗原创于此的重证之五。

4)大河以界

世间万物有始有终,真龙必有源,龙脉、龙水、龙穴终有止。真龙之脉,真龙之水,真龙之穴正势顺势,南行止河,全长三十九公里,大河以南非属真龙之脉,亦无真龙之水,更无真龙之穴。故若无“大河界止”之水证者则不是真龙之穴。

“大河以界”是风水学形势宗原创于此的重证之六。

⑶ 以砂证穴

砂,泛指龙穴前后左右之环卫诸山,隶属昆龙之主山。龙穴与砂山犹如君与臣,君必位中居乎主位,臣必环周居乎辅位。

砂山,其义非凡,具有严密的地理法则,决非随意臆构。早期风水认为,“无砂则无穴,砂浅则穴患”。察砂之主要法则有五:圆润秀美苍郁;“阻御西北不周山大刚风”;“四周高中央下;”麟龙凤龟护卫;近案远朝两备。

1)圆润秀丽苍郁

指砂山必须端庄、秀丽,草木必须苍郁茂盛。即所谓“布秀呈奇,列列有呈祥之象,”反之,破碎尖削、奇形凶险、草疏木稀、土薄石粦之山则不可为砂山。

2)“阻御西北不周山大刚风”

顾名思义,穴者,外高内洼者也。故以砂山略高于龙穴,呈卫护龙穴之势为宜。早期风水学对此有两种说法:

其一,因不周山位于昆仑西北,传说共工与颛顼大战不胜而“头触不周山”。“胜者王候败者寇”,颛顼得胜称帝后,共工与“不周风”、“西北风”遂成为“逆天道”、“主杀生”的代名词。于是,从风水角度便称从西北不周山来的“不周风”为主杀主凶的大刚风。此后,风水说便认为在龙穴西北方向必须有能阻御大刚风的砂山作为屏护,以卫护年幼的储君。由此,龙穴之西、西北、北三个方向的砂山必须高于龙穴。

3)四周高中央下

其二,盘古开天辟地时撑破了蛋壳,上壳升为天,下壳沉为地,故天似中央高四周低的穹庐状,地呈四周高中央洼的浅碟状。其后,三千年百余代帝王皆立都、归藏在盘古开辟的浅碟状天地之中昆仑丘。故风水认为,四周高中央下浅碟之地为风水大吉大贵地,储君所在的龙穴四周之砂山也应略高于中央龙穴方为大吉大贵。

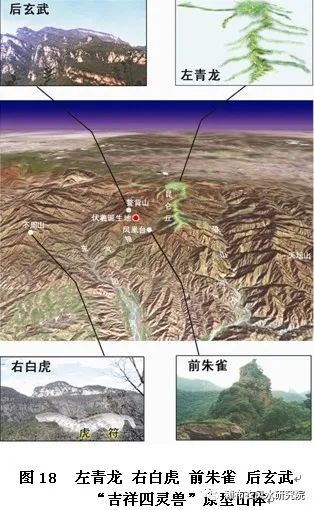

⑷ 麟龙凤龟护卫

早期风水认为,龙穴之东西南北需有龙麟凤龟护持方为吉。在风水中,龙麟凤龟“四灵兽”谓之四神砂。《礼记·曲礼上》曰:“行,前朱雀而后玄武,左青龙而后白虎,招摇在上。”招摇,指北斗七星杓端,西周时用以喻示行军方向。古时,墓穴内外摆放“四灵兽”是极为隆重的葬制。后世将这引申到龙穴、都邑、宫庭的规制和帝王出行时的仪仗,乃至“天四象”之命名。直到现在,寻常逝者的葬制仍下垫神龙上复七星,皆系承袭古俗也。

现在要问,先民为何采用此种规制、仪式,此种规制、仪式之本义何在?这还得从天皇伏羲诞生地说起。(请详见《王屋山区昆仑丘——伏羲故里》)

史载伏羲与女娲为风姓,古时风、凤同音同字同义。故可认定风姓氏族原始聚落在昆仑西侧鳌背山南下凤凰台一带。据考察证认,东侧的昆仑丘为传说中龙的原型山体;西侧的不周山为白虎(有称麒麟)的原型山体;南侧的凤凰台为朱雀(凤凰)的原型山体;北侧的鳌背山为灵龟(玄武)的原型山体。于是据《吴书·胡综传》所言:“四灵既布,黄龙处中”推测,龙麟凤龟四灵兽之中央即为伏羲(黄龙)诞生地(图18)。由此,“风水”便认为天皇伏羲诞生地由左青龙、右麒麟,前朱雀、后玄武卫护乃大吉大贵之风水宝地,引申到储君之龙穴当然也应有“四灵兽”护卫方为吉。这便是风水形势宗龙穴“四神砂”说之由来。

然而,龙穴孤山崖四周之“四神砂”却并非真正“四灵兽”的化身,此表明卫护龙穴的“四灵兽”仅是借景借典借义而非即景即典即义。为了弥补这一不足,“风水”便采用了多种补救措施。

其一,在龙穴东侧(左青龙)“玄天洞”口由宋代名道刘海蟾刻石“左青龙、右白虎……”但他在 “四灵”中央不刻“黄龙储君”却刻三足之蟾蜍,以喻刘海蟾自身为仙界大帝。结果,工程尚未完结,刘海蟾便不知所踪,相传得道仙去。

其二,根据孤山崖周边的实际地望,“风水”便将“前朱雀”换成了“远朝近案”说。

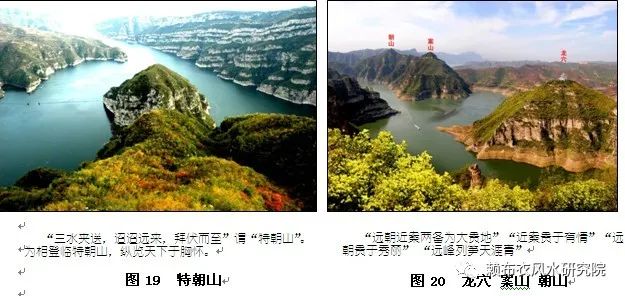

5)远朝近案两备

所谓“远朝近案”,是说在龙穴之前:远须有可北向朝拜天帝、帝君、储君之峰,近须有可摆设祭品的香案之台。

“风水”认为,案山、朝山皆属主龙脉穴前之山,统称“朱雀”,故朝、案皆位于大河之阳。“风水”还认为:“近而低者,案山也,远而高者,朝山也”;“近案贵于有情”,“以端正圆巧,秀美光润,平正齐整,环抱有情为大吉”,“远朝宜高,贵于秀丽”,“呈远峰立笋天涯青”,“近案远朝两备为大贵地”,“朝山似有情朝拱,特异众山而独秀”,“三水夹送,迢迢远来,拜伏而至”谓“特朝山”,最为上上界(图19)。故既无朝山又无案山之砂证者便不是真龙之穴。

过石牛拱揖交合之水,与龙穴孤山崖(海拔402米)遥遥相望的即是圆巧光润、顶平齐整今称“孟良寨”(海拔489米)的案山。续向南即为显贵秀丽,立笋天涯,特异独秀今称“八角山”(海拔536米)的朝山。古时,唯于案山设置香案祭品,身登朝山北向拜祭天帝、帝君、储君方为诚为忠为相。穴前朝山、案山是风水形势宗原创于此的重证之六(图20)。

四、风水形势宗之本、衍图经

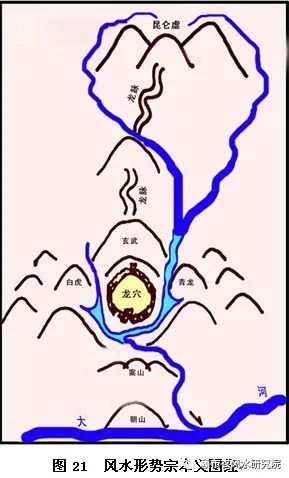

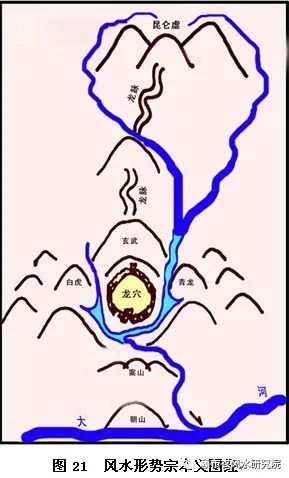

以上万余言,企图阐明中国风水之本原本义,厘清初始风水之来龙去脉。实际上,从昆仑神龙,三水夹送,经由龙脉延送龙穴而止于大河,以及金城环抱、穴前拱揖交合、案山朝山、天门地户、四方神砂等等初始风水之大要,早年间已有风水家完整表达于《形势宗图经》之中。当然,这一“图经”是在初始“风水”传说的基础之上,经过后代风水家潜心研究并对真龙、真脉、真水、真穴实地考察之后才积累的经验与理念的集合。形势宗图经对后世风水学研究与操作具有普遍性指导意义。遗憾的是,在《山海经》等“昆仑西北”说、汉武帝“昆仑山说”和明中叶王圻《三才图会》“三大干龙”说的误导下,西汉以后,尤其明以后的《形势宗图经》把中原的昆仑(Hún Lún)丘(虚)误改为西北的昆仑(Kūn Lún)山。

据上基本可以认定,传说于汉武帝之前但尚未成画的《形势宗图经》为本义图经,汉武帝之后逐渐被讹化,唐宋尤其明后成画的《形势宗图经》为讹义或称衍义图经。

应该说,“图经”被讹化、衍化是一个较长的历史过程。(图21)为推测的汉前形势宗本义图经。本义图经早佚,或者仅停留在口传而从未成图。无论是口传或者已成图,从史载或民间传说分析,本义图经与周公、召公昆仑表杆测景、占星相地、营都洛邑都有联系,也与西汉初期河上公于龙穴孤山峡结草为庵寻道有关。

因其时尚未受汉武帝误导,所以其图经的义理是原始的、真实的。至今龙穴孤山峡左岸仍有“河上公寻道处” “结草为庵”遗迹。

汉以后,三国管辂,东晋郭璞、葛洪,唐司马承贞,唐末五代杜光庭等都曾对形势宗图经有过相当研究,且都深入考察过这一带。但受汉武帝及其后世封建帝制影响,为适应社会变革和风水学大众化、社会化的需要,风水家对本义形势宗图经作了多处重大修改:

其一,改中原昆仑(Hún Lún)丘为西北昆仑(Kūn Lún)山;

其二,在龙脉之上添加“祖山”、“少祖山”、“主山(父母山)”,以示龙脉绵延不绝,年代越近越有生机之意(图22)。

其三,把龙穴之潜龙、储君义扩展至城邑、村镇等择址选形;

其四,也是最根本性的变革:突破龙脉“大河以界”的规制,将其扩展到“龙脉即山脉”,“天下山脉皆龙脉”的泛龙、泛龙脉、泛龙穴说。如《管氏地理指蒙》谓:“指山为龙兮,象形势之腾伏”;“借龙之全体,以喻夫山之形真。”于是乎,无山脉之平原,则“惟田源沟洫夹送而已。”从此,“天下皆为龙脉矣!”

其五,既然天下山脉皆龙脉,那么龙或龙脉必然要区分为主次、干支、阴阳、顺逆、吉凶等等。于是风水发展到后期,尤其自明代后,便出现了五花八门、各式各样的龙和龙脉。比如有:以长江、黄河两大水系为界,将中国的山系分为南、北、中“三大干龙”;根据山脉走向分为(正势、侧势、逆势、顺势、回势)五势龙;根据山脉起伏和形态分为(回龙、腾龙、降龙、生龙、飞龙、卧龙、隐龙、出洋龙、颔群龙)九龙;以及八格龙(生、死、强、弱、顺、逆、进、退);十二格龙(生、死、枉、福、鬼、劫、应、游、否、揖、病、绝)等等。

很明显,后世的讹义、衍义图经与讹义龙已完全脱离了中国风水文化本原本义。至于后世衍义的理气法尤其择日法、符镇法等。已与本义风水丝毫不相关。且风水学认为,在真龙、真脉、真穴之上,任何形式的理气、择日、符镇诸法都是多余而没有必要的,表明真龙、真脉、真穴才是天下风水之祖之宗,风水界称此谓“鼎气龙穴”。鼎气,祥瑞之气。

五、探索风水本原本义之目的与意义

风水文化,源远流长,是中华大文化的组成部分。自古至今,风水在世界华人社会中具有重要影响力,探明风水之本原本义是世界华人共同的期盼。

汉后,尤其唐、宋、明后,本义风水被不断地衍义、演义、讹义,其中的许多是有一定科学道理的,但也有一些则被掺进了筮巫成分。因此,正本清源,让更多人认识风水之本原本义,对提高人们识别真伪的能力,对更好的弘扬中国风水文化是有积极意义的。这正是风水文化探源之目的。期望正本清源之后,国人对风水说有个重新认识。探索风水文化本原本义的意义主要集中于两点:

1、中国风水系起源于原始时代人们对天地人和美关系物性的切身感受与追求。

王屋山区昆仑丘形似某种动物,又与位乎上天之中央的北斗星以及与闪电、卷风形同,便取名龙(隆),又取名北斗坪;龙体之上满是美丽鲜花,又可供人居住,供人饮食,供人衣裳;自伏羲在天地之中由天龙地龙推演太极八卦以后,人们懂得了时间历法,从此不误农时,人们过上安定有序的定居生活。于是,其时的人们以为这一切都是神龙所赐,便以神龙作为部落图腾,且三千年内前后更迭百余代帝王皆“立都”、归葬于昆仑龙体。由此原始先民便认为天地之中昆仑丘是天下最神圣、最美好的地方,由三条龙水送达的龙穴也是未来最美好、最仙圣的地方。

这是原始先民在昆仑丘切身感受到天地人和美相处的物性的经验总结,也是人们对美好环境、美好生活、美好未来永远的向往和追求,以至无论是生者、来者,还是逝后都期盼能与百余代圣王同栖、同归于天下至爱至美的昆仑天墉城。因此说,本义风水并非后世衍义、演义、讹义的唯心的“吉”、“凶”、“祸”、“福”。甚至其时连“风水”、“堪舆”等词汇及其概念还没有。

不过,生活在满山美丽鲜花、天地之中、天地神龙、百余代帝王所居的昆仑丘之形胜,以现代物理原理分析,亦确与其它地域大不相同。现仅举二例:

1)昆仑丘,四周高中央下,周圆如削,丘内空虚,犹如巨大的微波天线罩,具有极其强大的聚能作用,可把广漠宇宙微波辐射聚能于丘之中央。而丘中心之高台恰如聚纳微波辐射的天线馈头,吾人久处于此,自如纳天地之灵气,采日月之精华。远古帝王及成汤、周公等皆于此高台祭天祈年,伏羲亦在此定方正位,授时推历,鼎定天地元点。

龙穴所在孤山崖,其形胜完全宗法于昆仑丘,亦为四周高中央下,中心为拔地近二百米的高台。可以说,唯此形胜方能最大限度吸纳聚藏天地日月之真气。故史书记伏羲于此聚纳天地真气而推演太极八卦,开创天地大道,创建太皞部落,寿高197岁(《拾异记》),黄帝于此聚纳天地真气,开创华夏部落,寿高117岁(有说118岁,110岁)。虽说如此高寿有些夸张,但伏羲、黄帝一生为中华民族做出如此巨大功绩,决非短期内能成功。

2)负氧离子,对人体极有益,当洁净流水由开阔处激流涌经狭窄河段,将产生比平常多几千倍的负氧离子,长期在此生活当能超乎常人的健康长寿。龙穴孤山崖及其石牛、朝山、案山等便是处。

2、本原本义风水证明中华文化乃超乎人们想象之古远深邃、浩荡伟大。

本义风水虽说原创于颛顼时代,但其所宗之八大典据却皆系真实发生在八千年至五千年前昆仑丘的重大历史事件,这表明中华文化或者说中华文明系始于八千年前“百王之先”(《山海经》)“三皇之首”的伏羲。

风水本原系昆仑神龙,并由天龙地龙推演出时间历法和天地大道等中华民族最早的灿烂文化。可以说,无论从何高度评价这些于八千年前昆仑丘开创的古远文化都不为过。而这一切皆成为本义风水之重要典据,足见由本义风水所反映出的中华文化之古远深邃,浩浩汤汤!

中国风水文化是中国大道文化的重要组成部分,也是中华原始文化的重要组成部分,原创于济水之源王屋山区昆仑丘,是中华文明肇启于八千年前伏羲时代的重要见证。

您还可以浏览

- 依形点穴21幅图示22-06-04

- 杨公风水:三合四大局的深入剖析22-06-04

- 九星龙体识得清,走遍天下有人请22-06-04

- 一篇道破风水所有奥秘的文章(没22-06-04

- 最须重视又最有效的“先后天水法22-06-04

- 本地姜风水三论,颠覆你的固有观22-06-04

- 古法三合风水22-06-03

- 阴宅凶地十八式图示22-06-03

- 风水上如何断富贵、淫乱、灾难?22-06-03

- 有效验的九星翻卦风水详释22-06-03